保険相談窓口おすすめランキング!22社を人気比較【2026年最新】

保険の加入・見直しを検討している方の中で、保険相談窓口を利用しようか迷っている方は多いのではないでしょうか?生命保険文化センターの調査によると、令和4年で生命保険の加入率は全体の79.8%に及びます。

保険相談窓口は、FP(ファイナンシャルプランナー)や保険募集人などの有資格者から保険相談や家計相談など無料でアドバイスを受けられるサービスで、保険の知識が少ない方でも適切な商品を選べる環境が整っています。

しかし、保険相談窓口を利用したことがなければ「押し売りや強引な勧誘はない?」と不安に感じるものです。また、「そもそもなぜ無料?」「無料相談のカラクリは?」といった疑問を抱えている方や、数ある保険相談窓口の中からどこを選べばいいか迷っている方もいるでしょう。

そこで本記事では、アンケートや口コミ調査をもとに、おすすめの保険相談窓口をランキング形式でご紹介します。保険相談窓口のおすすめの選び方や、1分で最適解が分かる診断チャート、利用するメリット・デメリットなども解説しているので、保険相談窓口を利用しようか迷っている方はぜひ参考にしてみてください!

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

短大卒業後、証券会社に勤務。 証券会社在職中は、約500名のお客様の資産運用のアドバイスを担当。現在は個人事務所安部智香ファイナンシャルプランニングオフィスを立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。著書に「幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪」(パブラボ)「今日から始める!誰でも『幸せなお金持ち』になる方法」(プローパス)。

- ・

- ・

AFP(日本FP協会認定)

- ・

- ・

オンライン心理カウンセラー(JOCP認定)

更新日: 2026.01.05

おすすめの保険相談窓口を比較

| 保険相談窓口 | ※FP資格:当サービスのFP資格保有率は入社1年後から計測しています。 ※保険会社数:2025年4月現在 ※お客様満足度:お客様アンケート結果より(集計2024年10月) ※業界経験年数:2025年4月現在 引用:公式サイト  保険見直しラボ | ※取扱保険会社数:取扱保険会社数は店舗により異なります ※おすすめしたい保険ショップ:株式会社DRCによるインターネット調べ 2025年05月 引用元:公式サイト  保険クリニック | 引用元:公式サイト  保険見直し本舗 | 引用元:公式サイト  保険ライフ | ※取扱保険会社・保険商品は店舗により異なります。  ほけんの窓口 |

|---|---|---|---|---|---|

| 保険会社数 | 41社 | 約50社 | 40社以上 | 50社以上 | 40社以上 |

| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| 相談方法 | 訪問・オンライン | 来店・訪問・オンライン | 店舗・オンライン・訪問・電話 | 訪問・オンライン | 店舗・オンライン |

| リンク |

4.80

(5)

COCOMO AI 診断

- ・保険相談でお米のゆめぴりかや牛タンやスイーツなどをプレゼント!(必ずもらえる)

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

4.60

(5)

COCOMO AI 診断

- ・初めての保険相談+アンケート回答で好きな商品を1つプレゼント!

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

3.60

(5)

COCOMO AI 診断

- ・保険相談で選べるギフトが必ずもらえる!(2025年12月1日〜2026年2月28日まで)

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

4.60

(5)

COCOMO AI 診断

- ・無料相談、サンマルクカフェやゴディバなどと交換可能な「giftee Box SELECT」 をプレゼント!

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

4.20

(5)

COCOMO AI 診断

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

4.00

(5)

COCOMO AI 診断

- ・イオン保険マーケットからの対象保険成約でミスタードーナツ ギフトチケットがもらえる!

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

4.22

(10)

COCOMO AI 診断

- ・公式サイトから保険相談申し込み+面談後のアンケート回答で本格ハンバーグやお米などをプレゼント!

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

4.00

(5)

COCOMO AI 診断

- ・無料相談で1500円分のカフェチケットをプレゼント!

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

4.60

(5)

COCOMO AI 診断

- ・保険相談+アンケートでハーゲンダッツのデジタルギフトをプレゼント! (2026年3月31日まで)

短大卒業後、証券会社に勤務。 証券会社在職中は、約500名のお客様の資産運用のアドバイスを担当。現在は個人事務所安部智香ファイナンシャルプランニングオフィスを立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。著書に「幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪」(パブラボ)「今日から始める!誰でも『幸せなお金持ち』になる方法」(プローパス)。

- ・

- ・

AFP(日本FP協会認定)

- ・

- ・

オンライン心理カウンセラー(JOCP認定)

保険市場

4.40

(5)

COCOMO AI 診断

- ・対象の保険を契約でギフトカードやグルメギフトがもらえる!プレゼントキャンペーン※

短大卒業後、証券会社に勤務。 証券会社在職中は、約500名のお客様の資産運用のアドバイスを担当。現在は個人事務所安部智香ファイナンシャルプランニングオフィスを立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。著書に「幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪」(パブラボ)「今日から始める!誰でも『幸せなお金持ち』になる方法」(プローパス)。

- ・

- ・

AFP(日本FP協会認定)

- ・

- ・

オンライン心理カウンセラー(JOCP認定)

ほけん百花

4.22

(5)

COCOMO AI 診断

- ・ネット予約+保険相談でミスタードーナツギフトチケット1,000円分プレゼント!

短大卒業後、証券会社に勤務。 証券会社在職中は、約500名のお客様の資産運用のアドバイスを担当。現在は個人事務所安部智香ファイナンシャルプランニングオフィスを立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。著書に「幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪」(パブラボ)「今日から始める!誰でも『幸せなお金持ち』になる方法」(プローパス)。

- ・

- ・

AFP(日本FP協会認定)

- ・

- ・

オンライン心理カウンセラー(JOCP認定)

マネーキャリア

4.60

(5)

COCOMO AI 診断

短大卒業後、証券会社に勤務。 証券会社在職中は、約500名のお客様の資産運用のアドバイスを担当。現在は個人事務所安部智香ファイナンシャルプランニングオフィスを立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。著書に「幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪」(パブラボ)「今日から始める!誰でも『幸せなお金持ち』になる方法」(プローパス)。

- ・

- ・

AFP(日本FP協会認定)

- ・

- ・

オンライン心理カウンセラー(JOCP認定)

コのほけん!

4.40

(5)

COCOMO AI 診断

- ・対象の保険新規加入で、コメダ珈琲やサーティーワンなどのギフト券プレゼント!(〜2026/01/31)

短大卒業後、証券会社に勤務。 証券会社在職中は、約500名のお客様の資産運用のアドバイスを担当。現在は個人事務所安部智香ファイナンシャルプランニングオフィスを立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。著書に「幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪」(パブラボ)「今日から始める!誰でも『幸せなお金持ち』になる方法」(プローパス)。

- ・

- ・

AFP(日本FP協会認定)

- ・

- ・

オンライン心理カウンセラー(JOCP認定)

保険ほっとライン

4.56

(5)

COCOMO AI 診断

- ・無料保険相談で「年末年始大掃除6点セット」プレゼント(〜2026/1/31)

短大卒業後、証券会社に勤務。 証券会社在職中は、約500名のお客様の資産運用のアドバイスを担当。現在は個人事務所安部智香ファイナンシャルプランニングオフィスを立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。著書に「幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪」(パブラボ)「今日から始める!誰でも『幸せなお金持ち』になる方法」(プローパス)。

- ・

- ・

AFP(日本FP協会認定)

- ・

- ・

オンライン心理カウンセラー(JOCP認定)

3.82

(5)

COCOMO AI 診断

- ・キャンペーン期間中に初めて保険相談すれば商品をプレゼント(2025年4月1日~) ※商品は店舗によって異なります。

短大卒業後、証券会社に勤務。 証券会社在職中は、約500名のお客様の資産運用のアドバイスを担当。現在は個人事務所安部智香ファイナンシャルプランニングオフィスを立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。著書に「幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪」(パブラボ)「今日から始める!誰でも『幸せなお金持ち』になる方法」(プローパス)。

- ・

- ・

AFP(日本FP協会認定)

- ・

- ・

オンライン心理カウンセラー(JOCP認定)

国内主要な22社以上の保険相談窓口を専門化チームでレビュー済み(おすすめ保険相談窓口)

過去12ヶ月で累計15000時間以上を商品やサービスレビューに費やしています。

客観的に評価ルールを策定済み(ココモーラコンテンツポリシー)

当サイト、ココモーラで紹介している保険会社及び保険代理店は、保険業法により金融庁の審査を受けて内閣総理大臣から免許を取得しています。また、ココモーラのサービスは広告主のパートナー企業より報酬を得ています。ただし、広告主の好意的なレビューを書く保証をつける等で報酬を支払うなどは一切行っておりません。

保険相談窓口総合ランキング根拠

当ページの「保険相談窓口おすすめランキング」は、ココモーラ編集部が独自に調査・分析を行い、各保険相談窓口の公式情報や実際のユーザーの声、公的機関のデータなどをもとに作成しています。

ランキングの算定にあたっては、以下のような複数の客観的な情報源を総合的に参照し、公平な基準で評価しています。

算定にあたって

- •各保険相談窓口の公式サイトに記載された相談形式(来店型・オンライン型)、提携保険会社数、取扱保険の種類(生命保険・医療保険・学資保険など)、サービス内容(訪問対応、チャット相談、アフターフォロー体制など)

- •実際の利用者や保険の専門家に対するヒアリング調査、SNS・レビューサイトなどの口コミ分析

- •ココモーラ編集部が独自に実施したユーザーアンケートや相談体験レポートの分析

- •金融庁・生命保険協会・日本損害保険協会などによる公的な登録情報・ガイドライン・監督基準

上記のデータをもとに、編集部が設定した独自の評価項目(取扱保険会社数・対応形式・アドバイザーの質・アフターフォローの手厚さなど)に基づき、100点満点でスコア化・ランキング化しています。

保険相談窓口評価項目(100点満点)

本記事の保険相談窓口ランキングは、編集部が各保険相談窓口の公式情報・利用者レビュー・特典内容をもとに、以下の5つの評価項目で独自に比較・点数化を行い、総合スコア順にランキング化しました。

項目 | 配点 | 評価内容 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 25点 | 提携している保険会社の数や、生命保険・医療保険・がん保険・学資保険など多様な商品を扱っているかを評価 |

相談のしやすさ・対応形式 | 20点 | オンライン相談・店舗来店・訪問対応・チャットなど、ユーザーのライフスタイルに合った相談形式が揃っているかを評価 |

アドバイザーの質・中立性 | 20点 | ファイナンシャルプランナーなど有資格者の在籍状況、営業色の強さ、ヒアリング力・提案力・中立性(特定の保険を推しすぎない姿勢)を評価 |

アフターフォローの手厚さ | 20点 | 保険加入後の内容見直し、請求サポート、住所変更や契約内容変更などに対してどれだけ継続的なサポート体制が整っているか |

キャンペーン・特典の魅力 | 15点 | 保険相談時や保険成約時に受けられるプレゼントやギフト券などの特典内容、お得さ、継続的なキャンペーンの有無を評価 |

保険相談窓口総合評価

比較・採点の結果、おすすめ保険相談窓口は以下のような総合スコアとなりました(※小数点以下切り捨て)。

保険相談窓口 | 総合得点(100点満点) | レーティング |

保険見直しラボ | 95点 | ★★★★★ |

保険クリニック | 93点 | ★★★★★ |

保険見直し本舗 | 91点 | ★★★★★ |

保険ライフ | 89点 | ★★★★☆ |

ほけんの窓口 | 87点 | ★★★★☆ |

イオンのほけん相談 | 83点 | ★★★★☆ |

保険マンモス | 81点 | ★★★★☆ |

ほけんガーデン | 79点 | ★★★★☆ |

保険市場 | 77点 | ★★★☆☆ |

ほけんの110番 | 75点 | ★★★☆☆ |

ほけん百花 | 73点 | ★★★☆☆ |

マネーキャリア | 71点 | ★★★☆☆ |

コのほけん! | 69点 | ★★★☆☆ |

保険ほっとライン | 67点 | ★★★☆☆ |

本ランキングは、生命保険や医療保険などの見直し・新規加入を検討している幅広い層のユーザー(初めて保険を選ぶ方・子育て世帯・老後の備えを考える方など)を想定して作成しています。

各相談窓口の公式サイトや公開情報、実際の利用者の声、編集部による独自調査・比較分析などをもとに、取扱保険の豊富さ・相談体制の柔軟性・アドバイザーの質・サポート体制・特典内容といった5つの評価軸でスコアリングを行っています。

なお、キャンペーン内容や相談対応の地域・サービス仕様は変更となる可能性があるため、ご利用の際は必ず公式サイト等で最新情報をご確認ください

1位:保険見直しラボ【総合95点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 23/25 | 生命保険の取り扱い保険会社数はやや少なめだが、主要なジャンルは一通りカバーしている。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 20/20 | オンライン相談・訪問相談の両方に対応。平日夜や土日も相談でき、全国どこでも柔軟に利用できる体制が整っている。 |

アドバイザーの質・中立性 | 20/20 | 経験10年以上のベテランFPが多く、対応の丁寧さや提案力に定評がある。 |

アフターフォローの手厚さ | 18/20 | 契約後の見直しや問い合わせ対応も丁寧で、リピーターからの満足度も高い。長期的に安心して利用できるフォロー体制がある。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 面談特典の内容が充実しており、ギフト券などのインセンティブも高水準。 |

保険見直しラボは、経験豊富なFPからじっくり提案を受けたい人に最適な保険相談窓口です。

訪問型で自宅や勤務先への相談にも対応でき、忙しい人でも無理なく相談できます。面談後のキャンペーンも魅力的で、特典重視の人にとっても満足度の高い選択肢となるでしょう。

2位:保険クリニック【総合93点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 24/25 | 国内最多クラスの保険会社と提携。生命保険・医療保険・学資保険など幅広く対応。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 19/20 | 店舗相談が中心だが、オンライン相談にも対応。予約の取りやすさや柔軟な対応で高評価を得ている。 |

アドバイザーの質・中立性 | 18/20 | 相談履歴をシステム管理する「カルテ式相談」により、継続的かつ客観的な提案が可能。 |

アフターフォローの手厚さ | 18/20 | 契約後の見直し相談も可能だが、担当者の変更にはやや手間がかかるという声も。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 面談特典や店舗ごとのキャンペーンが充実。ギフト券のプレゼントも実施されている。 |

保険クリニックは、実績・提携保険会社数ともに業界トップクラスの相談窓口です。

システムを活用した「カルテ式相談」により、継続的で的確なサポートが期待でき、保険初心者からリピーターまで幅広い層に支持されています。特典も充実しており、「店舗でしっかり比較・相談したい人」にとって心強い選択肢です。

3位:保険見直し本舗【総合91点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 23/25 | 提携保険会社は40社以上と十分な数を誇り、生命保険・医療保険を中心に幅広く対応可能。ただし業界最大手と比べるとやや少なめ。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 19/20 | 全国に多数の店舗を展開。訪問・オンライン面談も対応可能。利便性が高い。 |

アドバイザーの質・中立性 | 18/20 | 保険会社ごとの強みを活かした提案に定評。対応の丁寧さも評価されている。 |

アフターフォローの手厚さ | 17/20 | 契約後の見直し相談やサポート体制あり。継続的なフォローも一定の評価。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 来店・面談でプレゼントキャンペーンを定期実施。内容は時期により変動。 |

保険見直し本舗は、保険選びに迷う人でも比較検討しやすい仕組みとサポート体制が魅力の相談窓口です。

提携保険会社数が非常に多く、幅広い選択肢の中から最適なプランを提案してくれるため、「他社で納得できなかった人」の乗り換え相談にも向いています。オンライン・訪問にも対応しており、忙しい人でも相談しやすいのも強みです。

4位:保険ライフ【総合89点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 24/25 | 提携保険会社は50社以上。生命保険・医療・がん・学資・年金など幅広く対応。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 17/20 | オンライン・訪問相談に対応。平日夜や土日も相談できる柔軟な体制が魅力。 |

アドバイザーの質・中立性 | 17/20 | 強引な勧誘なしで丁寧な対応が高評価。中立的な立場で最適な保険を提案してくれる。 |

アフターフォローの手厚さ | 18/20 | 加入後の見直しや問い合わせ対応も丁寧で、リピーターからの満足度も高い。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 13/15 | 面談後ギフトカードプレゼントなどの特典あり。時期により内容が変わる場合も。 |

保険ライフは、保険選びで重視される「相談のしやすさ」と「取扱保険会社の豊富さ」を高いレベルで兼ね備えた窓口です。

自分のライフスタイルに合った方法で相談できる点が大きな魅力。また、中立的な立場での提案力と、相談後のアフターフォローも丁寧で、初めての人でも安心して相談できる体制が整っています。

5位:ほけんの窓口【総合87点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 22/25 | 業界最大級の提携数を誇り、生命保険・医療保険・学資・個人年金などの選択肢が豊富。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 17/20 | 全国に600店舗以上を展開。店舗型中心のためオンライン対応の柔軟性にはやや欠ける。 |

アドバイザーの質・中立性 | 18/20 | 対応の丁寧さには定評あり。会社として中立性を重視しているが、アドバイザーごとに差も。 |

アフターフォローの手厚さ | 16/20 | 契約後のフォロー体制は標準的で安心感はあるが、大手ゆえに対応が画一的になることもある。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 面談特典やキャンペーンを実施しており、利用者にとって一定の魅力がある。内容は時期により変動。 |

ほけんの窓口は、全国に店舗展開する最大手の相談窓口として、対面での安心感や対応品質を重視する人におすすめです。

豊富な保険商品を取り扱っており、ライフステージに応じた相談にも柔軟に対応可能。オンライン相談が主流の昨今においては、対面型を好むユーザーにとって特に安心できる選択肢といえるでしょう。

6位:イオンのほけん相談【総合83点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 17/25 | 一部に偏りはあるものの、主要な保険会社をカバー。店舗によって差がある点は注意。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 19/20 | 全国のイオンモール内に展開しており、買い物ついでに相談できる利便性が高い。 |

アドバイザーの質・中立性 | 16/20 | ヒアリング力や商品知識は平均的。相談スタイルは親しみやすいが、専門性にはやや差がある。 |

アフターフォローの手厚さ | 16/20 | 契約後の連絡体制や見直し相談には柔軟に対応。一部店舗での対応スピードにバラつきも。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 15/15 | ギフト券やノベルティプレゼントのキャンペーンが定期的に実施されており、満足度も高い。 |

イオンのほけん相談は、「気軽に保険相談をしたい層」にとって最も身近な選択肢の一つです。

全国のイオンモールに展開されており、買い物の合間に立ち寄れる点や、家族連れでも入りやすい雰囲気が高評価。保険のプロフェッショナルというよりは「話しやすさ・親近感」に価値を感じる方におすすめです。

7位:保険マンモス【総合81点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 16/25 | 提携保険会社数は少なめで、やや選択肢に物足りなさがある。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 17/20 | 全国対応の訪問型サービスが特徴。自宅や職場など好きな場所で相談できる利便性が高い。 |

アドバイザーの質・中立性 | 17/20 | 経験豊富なFPが多く、複数社比較の提案力にも一定の評価あり。提案の偏りは少ない。 |

アフターフォローの手厚さ | 16/20 | 初回相談後のサポートはあるが、継続的なフォローにはやや弱い印象。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 15/15 | 面談完了で高額のギフト券がもらえるなど、キャンペーンは他サービスと比較しても魅力的。 |

保険マンモスは、「訪問型でしっかり話を聞きたい」層に向いている保険相談サービスです。

全国どこでも無料でFPを呼べる手軽さと、比較的ベテランの担当者が多い点が特徴です。ただし、取扱保険会社数が少なめで選択肢に制限があるため、特定のニーズがある人にはやや不向きな面もあります。

8位:ほけんガーデン【総合79点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 15/25 | 取り扱い保険会社は限定的で、自由度はあまり高くない。ジャンル網羅性もやや乏しい。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 16/20 | 訪問相談に強みがあり、FPの派遣エリアも比較的広いが、オンライン相談には非対応。 |

アドバイザーの質・中立性 | 17/20 | 提案の中立性や丁寧さに関する口コミ評価は概ね良好。営業色が強すぎない点もプラス材料。 |

アフターフォローの手厚さ | 16/20 | 相談後のフォローはあるが、継続的なサポート体制は限定的。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 15/15 | 面談で商品券などがもらえるキャンペーンを実施。期間や条件には注意が必要。 |

ほけんガーデンは、訪問型相談を重視したい人におすすめの保険相談窓口です。

オンライン対応はないものの、エリアによっては自宅での面談が可能で、対面相談にこだわりたい人には便利な選択肢といえます。ただし、取り扱い保険の種類や数はやや限定的なため、幅広い商品を比較したい人には物足りなさがあるかもしれません。

9位:保険市場【総合77点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 25/25 | 業界最多の取扱数。比較ポータルとして最強クラス。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 17/20 | 店舗・訪問・オンライン相談可。 |

アドバイザーの質・中立性 | 14/20 | 提案の質は担当者によって差がある。 |

アフターフォローの手厚さ | 11/20 | 契約後のサポートがやや弱め。口コミでも課題あり。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 10/15 | 特典はあるが他社ほど目立たない。 |

保険市場は業界最大級の比較サイトとして知られ、圧倒的な情報量と取扱社数を誇ります。オンラインシミュレーションを活用しながら実店舗でも相談できるため、幅広いスタイルに対応できるのが強みです。

一方で契約後のアフターフォローはやや弱いとされますが、「とにかく比較したい」という方には最適です。豊富な選択肢の中からじっくり検討したい方におすすめできます。

10位:ほけんの110番【総合75点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 21/25 | 30社以上に対応しており基本的なラインナップは揃っている。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 15/20 | 店舗相談が中心。オンライン対応は一部に限られるため利便性はやや限定的。 |

アドバイザーの質・中立性 | 13/20 | 一定の研修体制はあるが、担当者によって対応の質に差があるとの声も見られる。 |

アフターフォローの手厚さ | 13/20 | 契約後のサポートは継続されるが、積極的なアプローチは少なめ。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 13/15 | 電子マネーやギフト券のプレゼントが不定期で実施されている。 |

ほけんの110番は、全国に多くの拠点を持つ相談型サービスで、対面での保険相談を重視する人に向いています。

相談は無料で、複数の保険会社から選べる点は強みですが、オンライン対応がやや限定的である点と、担当者の質にばらつきがあるという口コミも散見されます。地域密着型の相談窓口を探している方には一定の選択肢となります。

11位:ほけん百花【総合73点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 19/25 | 主に20社程度の取り扱い。大手中心で基本的な保障内容はカバーされている。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 15/20 | ショッピングモール内の店舗展開が中心。オンライン相談は対応範囲が限られる。 |

アドバイザーの質・中立性 | 13/20 | 丁寧な対応に定評はあるが、特定商品に偏った提案との声も一部見られる。 |

アフターフォローの手厚さ | 13/20 | 契約後の定期的なフォローはあるが、積極的な提案は少なめ。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 13/15 | ギフト券プレゼントなどの特典キャンペーンを不定期に実施。 |

ほけん百花は、ショッピングモールを中心に展開する対面型相談窓口で、買い物ついでに気軽に相談したい方に適しています。

取扱保険会社は一通り揃っており、相談対応も丁寧との声がある一方、中立性や提案の多様性にやや課題があるとの口コミも見られます。対面相談を希望する初心者の方には、入り口として利用しやすい窓口といえるでしょう。

12位:マネーキャリア【総合71点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 20/25 | FPネットワーク型で対応。幅広いが標準的。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 20/20 | LINEやオンライン相談特化で利便性高い。 |

アドバイザーの質・中立性 | 15/20 | 担当者次第だが若年層向け提案に強い。 |

アフターフォローの手厚さ | 10/20 | オンライン中心のためフォローは弱め。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 6/15 | 特典は少なく、他社より地味。 |

マネーキャリアは、LINEやオンライン相談に強みを持つ新しい形のサービスです。スマホで気軽に相談できるため、若い世代や共働き世帯から特に支持されています。

FPの質には多少差がありますが、利便性とスピード感を重視したい人に最適です。契約後のフォローはやや弱いものの、デジタル世代には使いやすい窓口といえます。

13位:コのほけん!【総合69点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 19/25 | オンライン完結型で取扱数は少なめ。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 18/20 | チャット・オンライン相談に特化。一部対面も可能。即時性が強み。 |

アドバイザーの質・中立性 | 13/20 | 対面が少ないためヒアリング・提案力に限界あり。 |

アフターフォローの手厚さ | 10/20 | 長期的サポートは弱く、契約後は自己管理が中心。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 9/15 | WEBキャンペーンなどを実施。 |

コのほけん!はオンラインに力を入れたサービスで、スピーディーに保険相談ができる点が魅力です。チャットやWEB相談を中心に展開しているため、気軽に利用できるのが特徴です。

一方で、対面相談が少ない分、細やかなヒアリングや人間的な信頼関係を築きにくい面もあります。デジタルに慣れている方や、忙しくて対面の時間が取りにくい方におすすめの窓口です。

14位:保険ほっとライン【総合67点】

評価項目 | 点数 | 評価理由 |

取扱保険会社・商品の充実度 | 18/25 | 取扱社数は標準的。大手に比べると少なめ。 |

相談のしやすさ・対応形式 | 17/20 | 店舗相談中心。地域密着型で安心感あり。 |

アドバイザーの質・中立性 | 14/20 | 丁寧で親身な対応が売り。中立性は概ね良好。 |

アフターフォローの手厚さ | 9/20 | 「かかりつけ」的フォローを掲げるが、規模が小さい。 |

キャンペーン・特典の魅力 | 9/15 | 期間限定キャンペーン等を実施。 |

保険ほっとラインは、地域密着型で「かかりつけの保険相談所」として利用できる窓口です。店舗での対面相談を中心に、親身で丁寧な対応が特徴。

契約後のフォローも誠実で、長期的に寄り添ってくれる安心感があります。取扱社数や特典は大手に比べると控えめですが、信頼できる身近な相談相手を求める方にはぴったりです。

採点の根拠に使用した公式サイト

- •保険ライフ

- •保険見直し本舗

- •ほけんの窓口

- •保険見直しラボ

- •保険クリニック

- •イオンのほけん相談

- •保険マンモス

- •ほけんガーデン

- •保険市場

- •ほけんの110番

- •ほけん百花

- •マネーキャリア

- •コのほけん!

- •保険ほっとライン

情報元・参照元一覧

- •金融庁

- •消費者庁

- •日本FP協会

- •日本損害保険協会

- •国民生活センター

- •一般社団法人生命保険協会

- •一般社団法人 日本損害保険代理業協会

- •JIBA 一般社団法人 日本保険仲立人協会

- •知るぽると:金融広報中央委員会

最終更新:2025年12月26日

最適解が1分でわかる!保険相談窓口おすすめ診断

保険相談窓口は、会社によって「店舗の多さ」「オンラインの強さ」「FPの専門性」など、強みが違います。

人気や知名度だけでなく、自分の希望や状況に合わせて比較検討することが、将来の安心と固定費削減への最短ルートです。

そこで、口コミや独自のアンケート調査からココモーラが厳選した上位窓口の中から、手軽に最適な「厳選2社」を絞り込むためのスピード診断を用意しました。

たくさんある保険相談窓口の中から、まずはどんな会社がぴったりなのか知りたいという人はぜひ参考にしてみてください!

診断でご紹介した上位窓口8社の特徴を、ひと目で比較できる表にまとめました。ご自身の重視するポイントに合わせて最適な窓口を選んでみてください。

窓口名 | 店舗数 | 相談方法 | 特徴・強み |

ほけんの窓口 | 700店舗以上 | 店舗・訪問・オンライン・電話 | 全国最大手の店舗数を誇り、駅チカや商業施設内で立ち寄りやすい。 |

保険見直し本舗 | 362店舗 | 店舗・訪問・オンライン・電話 | 相談からアフターフォローまで専任のアドバイザーが一人で担当してくれるため、一貫性のあるサポートが受けられる。 |

保険クリニック | 294店舗 | 店舗・訪問・オンライン | 独自の「保険IQシステム」により、複雑な保険商品を一目で比較できる「保険まるわかりシート」がもらえる。 |

イオンのほけん相談 | 116店舗 | 店舗・オンライン・電話 | 全国のイオンモール内にあり、お買い物ついでに家族で気軽に立ち寄れる。 |

保険見直しラボ | 62拠点 | 訪問・店舗・オンライン | 相談員の平均業界経験年数が17.3年と長く、ベテランによる質の高い提案に定評がある。 |

保険ライフ | ー | 訪問・オンライン | 2,000名以上のFPが在籍しており、保険だけでなくNISAや資産形成などの総合的な家計相談が可能。 |

マネーキャリア | ー | 訪問・オンライン | LINEで手軽に予約でき、オンライン相談に特化しているため、忙しい方や若年層から高い支持を得ている。 |

保険マンモス | ー | 訪問・オンライン | 優秀なFPとのマッチングサービスに強く、自宅やカフェなどの指定した場所へ専門家を呼ぶことができる。 |

保険相談窓口とは?

保険相談窓口とは、保険の加入・見直しを保険の知識が豊富な専門家に相談できるサービスです。

FP(ファイナンシャルプランナー)や保険募集人など、金融資格の有資格者が在籍する保険相談窓口が多く存在します。

なお、保険だけでなく投資や不動産、教育資金など幅広いお金の悩みを相談できるケースが一般的です。

自宅やカフェなどに専門家を呼んで相談できる「訪問型」や、スマホ・PCでビデオ通話を繋ぎながら相談できる「オンライン型」など、さまざまな相談方法があるので、住んでいる場所を問わず気軽に相談できます。

保険相談の方法

- •訪問型

- •オンライン型

- •店舗(オフィス)型

- •電話型

保険に加入する、または見直しする際に相談する先は主に2つあります。保険会社に所属する営業職員、あるいは保険代理店です。保険会社の営業職員は自社の保険しか扱えませんが、保険代理店のうち乗合代理店は複数の保険会社の保険を扱えます。保険代理店は保険会社の委託を受けて、保険会社に代わって保険の商品説明、契約手続きなどをします。 主な保険代理店は、保険相談窓口(保険ショップ等の乗合代理店)、銀行や証券会社の窓口などです。銀行等の金融機関は平日の日中など相談できる時間に限りがあるため、忙しい方が複数の保険会社の保険商品を比較検討したい場合は、保険相談窓口を利用するとよいでしょう。

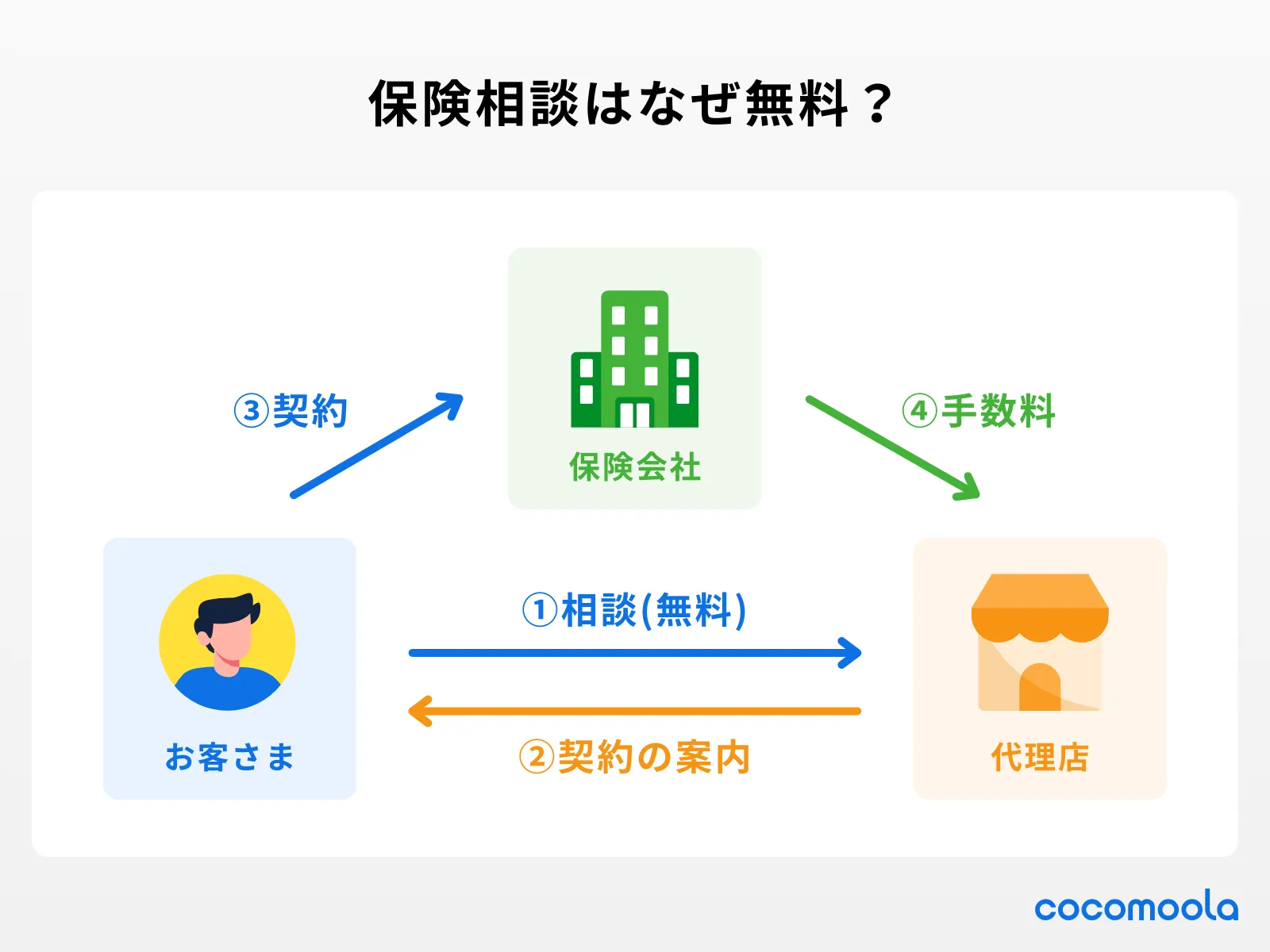

保険相談はなぜ無料?カラクリを解説

多くの保険相談窓口が無料でサービスを提供している理由は、 「保険会社から契約手数料を受け取っているため」 です。

利用者が無料相談を経て保険に加入すると、保険会社から保険相談窓口に対して契約手数料が支払われます。

このようなカラクリがあり、保険相談は基本的に無料で利用可能です。多くの場合、何度相談しても費用は一切かかりません。

なお、以下のような理由から、強引な勧誘や押し売りをされる可能性はほとんどありません。

- •押し売りを禁止する制度を導入している

- •口コミ・評判を重要視している

最近では押し売りを禁止している保険相談窓口が一般的で、万が一利用者からクレームが入ればすぐに担当者が変更になります。

また、保険相談窓口はWEB上やSNSなどに投稿される口コミ・評判の重要性を理解しているので、「相談すると必ず契約させられる」といったトラブルは基本的に起こり得ないでしょう。

「タダより高いものはない」ということわざがあります。無料で相談できるとなると「裏で何か不利益があるのでは?」と疑う方もいるでしょう。無料で相談できる理由は、相談者が保険に加入すると、その契約に応じて保険会社から相談窓口に「契約手数料」が支払われる仕組みだからです。 保険会社が手数料を負担してまで相談サービスを提供するのは、保険が複雑で専門知識を要する商品のため。加入する人が事前に商品内容を理解し、納得したうえで契約してもらうことは、保険会社にとっても契約者にとっても安心につながります。

保険相談窓口で強引な勧誘や押し売りはない?

保険相談窓口の利用を検討する際、気になるのが「無理やり契約させられるのではないか」「相談後にしつこく電話がかかってくるのではないか」という点ではないでしょうか。

ココモーラが独自に行ったアンケート調査でも、相談前にもっとも不安だったことは「強引な勧誘や押し売りはないか?」(30.5%)でした。

しかし結論から言うと、保険相談窓口で、ひと昔前のような強引な勧誘や押し売りが行われることはほとんどありません。

主な理由は以下の3つです。

理由 | 内容の詳細 |

①業法改正とコンプライアンスの観点から | 改正保険業法により、顧客の意向を無視した勧誘は厳しく制限されています。 |

②利用者保護制度が充実したから | 担当者変更を申し出ることができる「イエローカード制度」などの導入が進んでいます。 |

③評判がSNSで広がってしまうから | SNSや口コミサイトの普及により、強引な勧誘は窓口にとって経営上の大きなリスクとなります。 |

1. 業法改正とコンプライアンスの徹底

現在、保険代理店は保険業法という法律に基づき、金融庁の厳しい監督下にあります。

特に2016年の改正保険業法以降、顧客の意向を無視した「意向把握義務」や「情報提供義務」に反する行為は厳しく制限されるようになりました。

多くの窓口では、強引な勧誘をコンプライアンス違反として禁止しており、組織的に健全な運営がなされています。

2. 「イエローカード制度」などの利用者保護

多くの大手窓口では、万が一担当者の対応が不適切だった場合に備え、担当者の変更や相談の停止を申し出ることができる「イエローカード制度(ストップコール制度)」を導入しています。

利用者が不快に感じた時点で本部に報告できる仕組みがあるため、アドバイザーも常に誠実な対応を求められる環境が整っています。

3. 口コミや評判が可視化されるリスク

SNSやGoogleマップなどの口コミサイトが普及している現代において、一度でも「強引だった」という評判が立てば、窓口の信頼失墜に直結します。

集客において信頼性を最重視している各社にとって、目先の契約1件のためにブランドイメージを損なう押し売りを行うことは、経営上の大きなリスクでしかありません。

納得できない場合は持ち帰って検討しよう!

保険相談窓口で提案された内容に少しでも違和感がある場合は、その場で契約せず「一度持ち帰って家族と相談します」とはっきり伝えましょう。

優秀なFPであれば、利用者が納得して契約することを望んでいるため、無理に引き止めることはありません。

「まずは情報収集だけ」というスタンスでも、今の相談窓口は快く受け入れてくれます。

不安を感じすぎることなく、上手にプロの知識を活用してライフプランを整えていきましょう。

強引な勧誘が不安な方は、事前に公式サイトで「イエローカード制度」の有無を確認しておくのがおすすめです。

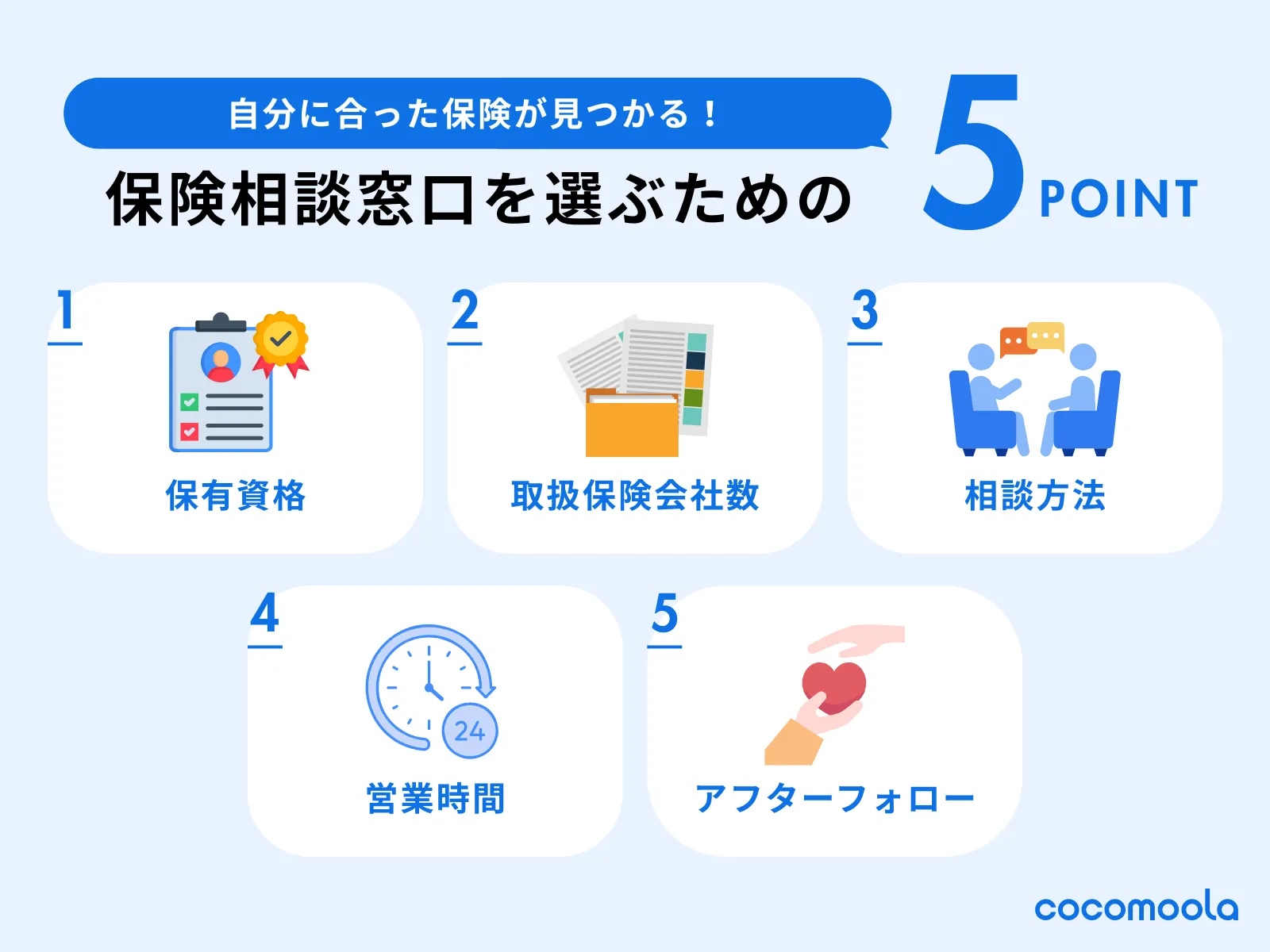

保険相談窓口おすすめの選び方

ここでは、保険相談窓口を選ぶ際に比較すべきポイントをご紹介します。

基本的に無料で利用できるサービスですが「絶対に失敗したくない」という方は、以下のポイントを比較しながら選んでみてください。

相談員の保有資格

まずは気になる保険相談窓口の相談員がどのような資格を保有しているか確認しましょう。

保険相談窓口によって、相談員がFP(ファイナンシャルプランナー)やMDRTなどの資格を取得しているかは異なります。

金融資格を持つ担当者に相談すれば、保険だけでなく家計管理や税金、年金など、お金に対する幅広いアドバイスを受けられるでしょう。

また、金融資格の有資格者がどのくらいの割合で在籍しているかも重要なポイントです。

「相談員は100%FPの有資格者」といった保険相談窓口もあれば、「相談員の7割程度がFP資格を保有」といったケースもあります。

保険の契約を媒介する際には「資格」を取得し、金融庁に登録することが必要です。死亡保険、医療保険などの生命保険分野の保険商品を扱うなら「生命保険募集人」、自動車保険や傷害保険などの損害保険分野の保険商品を販売するなら「損害保険募集人」の資格が不可欠です。 その上で、幅広い金融知識が必要な「FP(ファイナンシャルプランナー)資格」をもっている相談員であれば、お客様のライフプランを相談できます。また、「MDRT会員」である相談員は、優れた生命保険の知識と営業成績を上げた生命保険のエキスパートと認められた人物であり、安心して相談できるでしょう。

取扱保険会社数の豊富さ

保険相談窓口を選ぶときは、取扱保険会社数の豊富さを比較しましょう。

保険相談窓口は、取扱保険会社の中から相談内容に合わせて適切な商品を提案するサービスなので、特に「幅広い選択肢の中から選びたい」といった方にとって重要なポイントだといえます。

すでに気になる保険商品がある場合は、保険相談窓口の公式サイトで取り扱いがあるか確認するのがおすすめです。

また、火災保険や自動車保険、旅行保険など、損害保険の加入・見直しを検討している場合は、必ず事前に保険相談窓口の公式サイトを確認してみてください。

生命保険は多くの保険相談窓口が積極的に取り扱っていますが、損害保険は保険相談窓口によってばらつきがあります。

中には損害保険を一切取り扱っていない保険相談窓口もあるので、火災保険や自動車保険などの加入・見直しを検討している場合は注意が必要です。

自分のライフプランや意向に合う保険を選ぶなら、取り扱っている保険会社が多い保険相談窓口を選択しましょう。保険会社の数が40社以上あれば豊富であると言えるでしょう。 また、保険会社の数だけでなく、様々な会社の保険から相談者のニーズや状況に最適な保険商品を相談員がセレクトして提案してくれるかどうかも大事なことです。これは口コミを事前に確認する、あるいは相談の際に「幅広い保険会社の中から提案してください」とハッキリと意向を伝えましょう。無料だからといって遠慮する必要はありませんよ。

相談方法の種類

保険相談窓口には以下4種類の相談方法があるため、事前にどの相談方法を利用するか決めておくことをおすすめします。

相談方法の種類

- •電話相談

- •訪問相談

- •オンライン相談

- •店舗(オフィス)相談

たとえば、小さな子供がいて外出先での相談が難しい場合、担当者に自宅まで来てもらう訪問相談か、自宅からビデオ通話で相談できるオンライン相談の2つが選択肢に入るでしょう。

もちろん電話相談でも問題ありませんが、保険商品の資料を見ながら提案を受けられないので、基本的に訪問・オンライン・店舗の中から選ぶよう心がけてください。

なお、訪問相談は自宅だけでなく最寄りのカフェや勤務先など、さまざまな場所を指定することが可能です。

営業時間

保険相談窓口を選ぶ際は、営業時間についても比較しておきましょう。

平日の午前中〜夕方頃までであれば多くの保険相談口が営業していますが、土日・祝日や夜間などに相談できるかは異なります。

特に「平日の日中は仕事や子育てで忙しい」といった方は、曜日問わず夜間でも相談しやすい保険相談窓口がおすすめです。

アフターフォローの有無

保険相談窓口を選ぶときに意外と見落としがちなのが「アフターフォローの有無」です。

たとえば、2〜3社の生命保険に個人で加入している場合、引越しのタイミングで1社ずつ住所の変更手続きを行う必要があります。

一方、アフターフォローが整っている保険相談窓口で契約した場合、電話やメールで連絡すれば変更手続きを代行してもらえるので手間がかかりません。

保険相談窓口によってはお金に関する無料相談だけでなく、保険契約後のアフターフォローも提供しています。

そのため、保険相談窓口経由で保険を契約をする予定がある方は、アフターフォローの有無についても必ず確認しましょう。保険に関する手続きを依頼できれば、契約後も安心して生活できます。

保険相談窓口の中にはアフターフォローが充実しているところがあります。保険相談窓口経由で複数の保険に加入した場合、保険証券を1冊のファイルにまとめてくれる、住所や電話番号の変更、保険金の給付を請求する際に電話やオンライン、または店舗で受け付けてまとめて書類を送ってくれるなど、加入後に時々発生する面倒な手続きを支援してくれます。 提供されるサービスの有無および内容は各社様々ですので、比較検討してみるとよいでしょう。

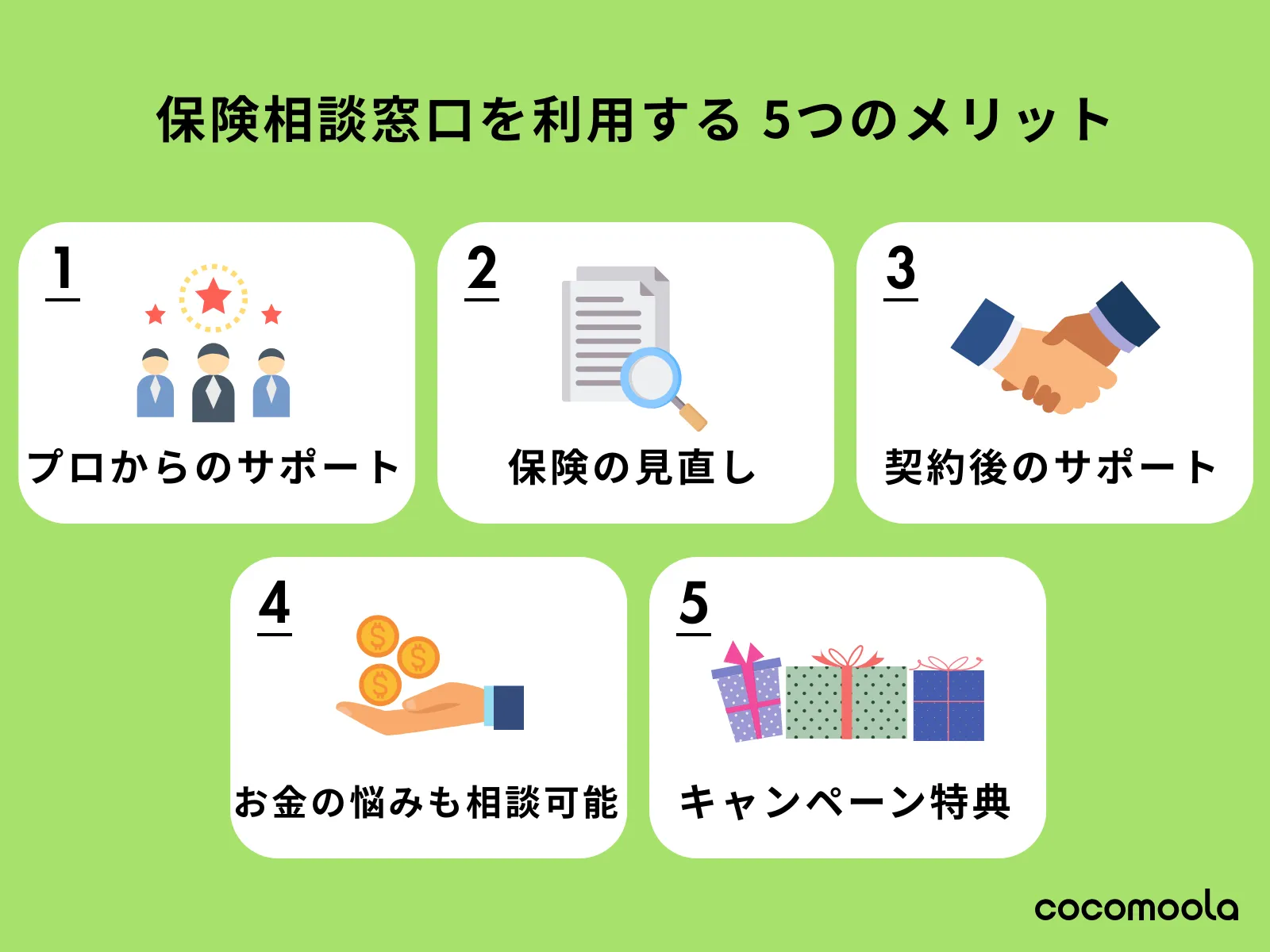

保険相談窓口のメリット

保険相談窓口には、主に以下のようなメリットがあります。

保険のプロから無料でサポートを受けられる

保険相談窓口は、保険のプロから無料でサポートを受けられるサービスです。

保険商品を比較する際に「保障内容がわからない」「保険金のシミュレーションが面倒」といった悩みを抱える方は多くいますが、保険相談窓口を利用すれば初心者でも簡単に比較できます。

保険の知識がまったくない方でも、どの保険商品が適切なのかわかりやすく説明してもらうことが可能です。

本来、FPに個別相談を依頼すると1時間あたり5,000円〜10,000円程度の費用がかかることを考慮すると、保険相談窓口は非常にお得なサービスだと言えるでしょう。

また、多くの場合は納得いくまで何度でも無料で相談できるので、保険の加入や見直しを検討している方はぜひ利用してみてください。

現在契約中の保険を見直せる

保険相談窓口は、現在契約中の保険を見直すべきか迷っている方にもおすすめです。

「保障が重複している」 や 「保険料が相場より高い」 といった課題を抱えている方は意外にも多く存在しますが、契約者本人が自分で調べて把握することは難しいでしょう。

一方、保険相談窓口に相談すれば第3者の視点で専門家からアドバイスを受けられるので、無駄な出費を防ぐうえで効果的です。

また、ライフステージの変化に応じて保険を見直したい方にも保険相談窓口は適しています。

子供の独立後や、結婚・出産などのタイミングで加入している保険を見直すことは重要ですが、知識が少ない方の場合、必要な保障や適切な保険料などはわかりにくいものです。

その点、保険相談窓口を利用すれば、保険のプロからライフステージに合わせた商品を提案してもらえるので、適切な保険が見つけられます。

契約後の管理・手続きを任せられる

保険相談窓口は保険の相談だけでなく、管理・手続きまで任せられるサービスです。

基本的に無料相談を経て契約した保険商品に対する管理・手続きは代行してもらえます。

たとえば、保険相談窓口で医療保険に加入し、保険金を請求したい場合は担当者に連絡するだけで手続き完了です。

通常、契約内容の確認や申請書類の作成などに手間がかかりますが、保険相談窓口を利用していれば電話やメールで担当者に連絡すると保険金を請求できるため非常にスムーズです。

保険以外のお金の悩みも相談できる

保険相談窓口では、基本的に保険以外のお金の悩みも相談することが可能です。

FPの有資格者が在籍している保険相談窓口の場合、教育資金や老後資金など、幅広いお金の悩みに対する相談を受け付けています。

「保険と資産運用を組み合わせた提案」 や 「教育資金・老後資金を効率よく積み立てる方法」 など、金融資格保有者ならではの目線でアドバイスしてくれるので、保険相談窓口を利用する際はぜひ相談してみてください。

【例】保険相談窓口の相談内容

- •保険の加入・見直し

- •家計診断

- •教育資金・老後資金

- •住宅ローン

- •資産形成(NISA、iDeCoなど)

- •税金・年金

キャンペーン特典をもらえる可能性がある

保険相談窓口を利用すると、条件達成でお得なキャンペーン特典をもらえる可能性があります。

多くの場合、「無料相談を受けること」のみが条件として設定されているため、保険の加入・見直しで迷っている方なら誰でも簡単に利用可能です。

キャンペーン特典の代表的な例としては、豪華グルメや人気コスメ、商品券などあります。

魅力的なキャンペーン特典を配布している保険相談窓口は数多く存在するので、賢く利用すれば特典と質の高いサービスの両方を無料で得られます。

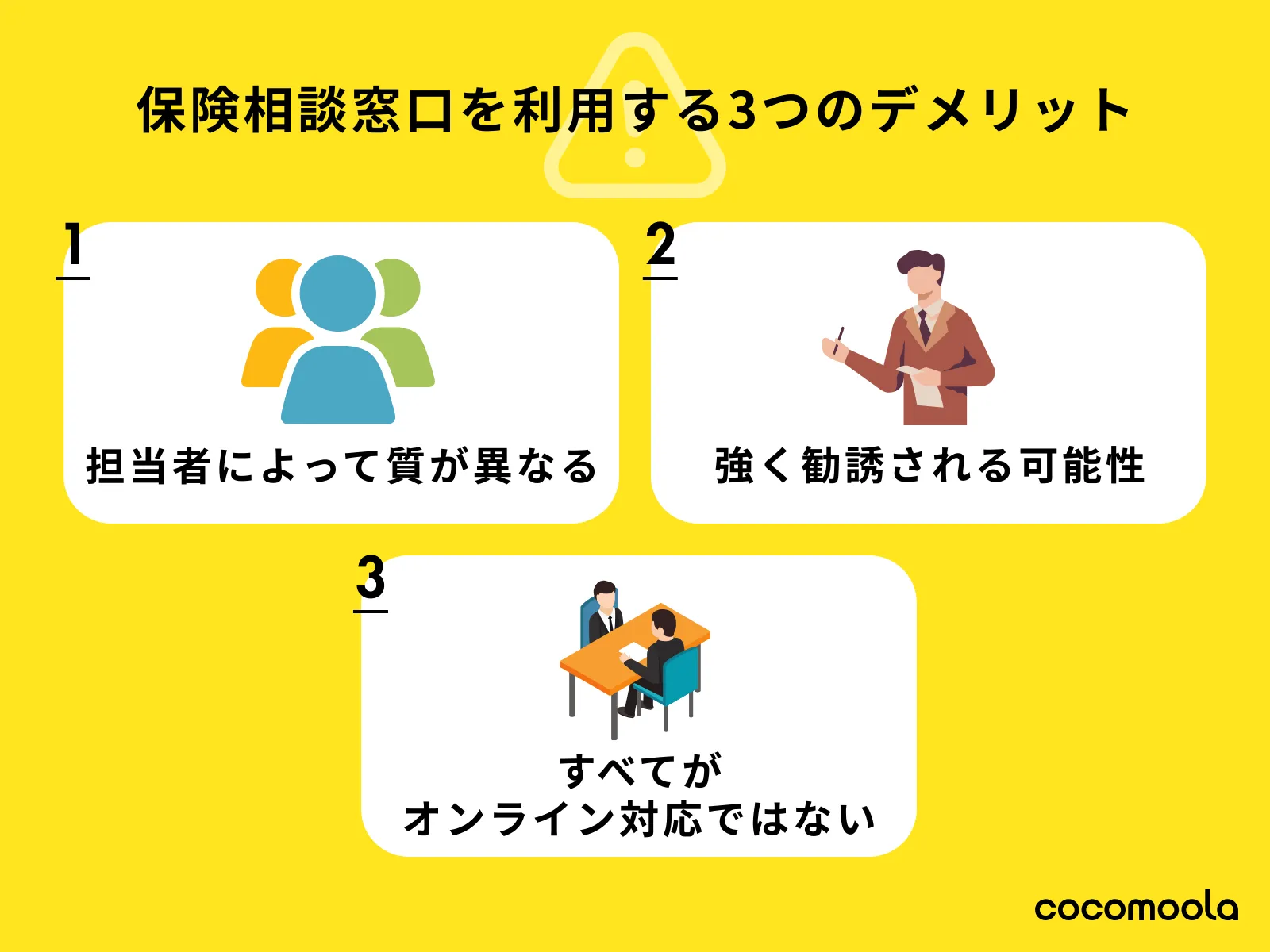

保険相談窓口のデメリット・注意点

ここでは、保険相談窓口を利用するデメリット・注意点について詳しく解説します。

無料相談やアフターフォロー、キャンペーン特典など、数多くのメリットがある保険相談窓口ですが、いくつかデメリットもあるので注意が必要です。

担当者によりサービスの質が異なる

どんなに評判・口コミの良い保険相談窓口でも、担当者によってサービスの質は異なります。

保険相談窓口で紹介してもらえる担当者は基本的にランダムなので、知識や対応力などに不満を感じることもあるでしょう。

もしも初回相談時に相性の悪さを感じたら、すぐに担当者を変更してもらうよう連絡するのがおすすめです。多くの保険相談窓口が担当者の変更制度を取り入れています。

また、複数の保険相談窓口を利用してみるのも一つの手です。基本的に費用はかからないので、2〜3社ほど申し込んでみて、提案内容に納得できる保険窓口を利用すると良いでしょう。

特定の保険商品を強く勧められる可能性がある

保険相談窓口は、保険会社からの契約手数料で成り立っているサービスなので、特定の保険商品を強く勧められる可能性があります。

契約手数料の高い保険商品があった場合、利用者のニーズと完全に合わなくても優先的に勧められるケースもあるでしょう。

このデメリットを回避するためには、提案内容をそのまま受け入れない心構えが大切です。

以下3つのポイントを押さえておくと、利益目的で勧められた商品ではなく、合理的に相性のいい保険商品を見極められるため、保険相談窓口の利用を検討している方は必ずおさえておきましょう。

- •複数の保険商品を比較するように依頼する

- •保険商品を勧める理由を具体的に教えてもらう

- •他の商品と比べて優れている点を明確に答えてもらう

オンラインでは保険の申し込みができない場合がある

コロナ禍以降、保険相談のオンライン化が急速に進行してきました。ただし、保険の相談から申し込み手続きまでのすべてをオンライン上で行えるケースばかりではありません。

窓口や保険商品によっては、申し込みのみ対面で行わなければならない場合もあります。

たとえば、変動保険や一定の金額を超える保険などは対面での申し込みが必要となる可能性が高いでしょう。その場合は、店舗が近くに無ければ申し込みが面倒に感じてしまうかもしれません。

そうならないためにもオンライン相談前に、近くに店舗があるか・訪問相談は可能かといったポイントをあらかじめ確認しておきましょう。

保険相談窓口を利用する前に確認すべきポイント

ここでは、保険相談窓口を利用する前に確認すべきポイントをご紹介します。

以下のポイントをおさえておくと、担当者に正確な情報を伝えられるようになり、効率よく保険相談を行うことが可能です。

保険相談窓口を利用する前に確認すべきポイント

- •必要書類

- •相談目的

必要書類

保険相談窓口を利用する前に以下の必要書類を用意しておくと、現在の状況を正しく伝えられるのでおすすめです。

保険の種類 | 主な必要書類 |

生命保険 | 保険証券 給与明細・源泉徴収票 確定申告書 家計簿 など |

火災保険 | 保険証券 登記簿謄本 性能評価書 建築確認済証 など |

自動車保険 | 保険証券 車検証 運転免許証 など |

たとえば、生命保険の加入・見直しを検討している場合、現在加入している保険の契約内容が記載されている 「保険証券」や収入・家計に関する情報がわかる書類を用意しておくと良いでしょう。

これらの書類を初対面の担当者へ見せることに抵抗を感じる方は多くいますが、保険はライフプランと密接に関わるため、現実的なアドバイスを受けるうえで必要不可欠です。

相談目的

保険相談窓口を利用する前に、相談目的を具体的に決めておくことが大切です。

相談目的が曖昧なまま利用してしまうと、担当者との間にズレが生じてしまい、保険の提案を受けるだけで終わってしまう可能性があります。

以下のように相談目的を決めておくと、担当者から的確なアドバイスを受けられるでしょう。

- •今の保険料が高すぎるように感じるため見直したい

- •出産を控えており、家族に適した医療保険を探したい

- •老後資金を踏まえて死亡保障の必要額を知りたい

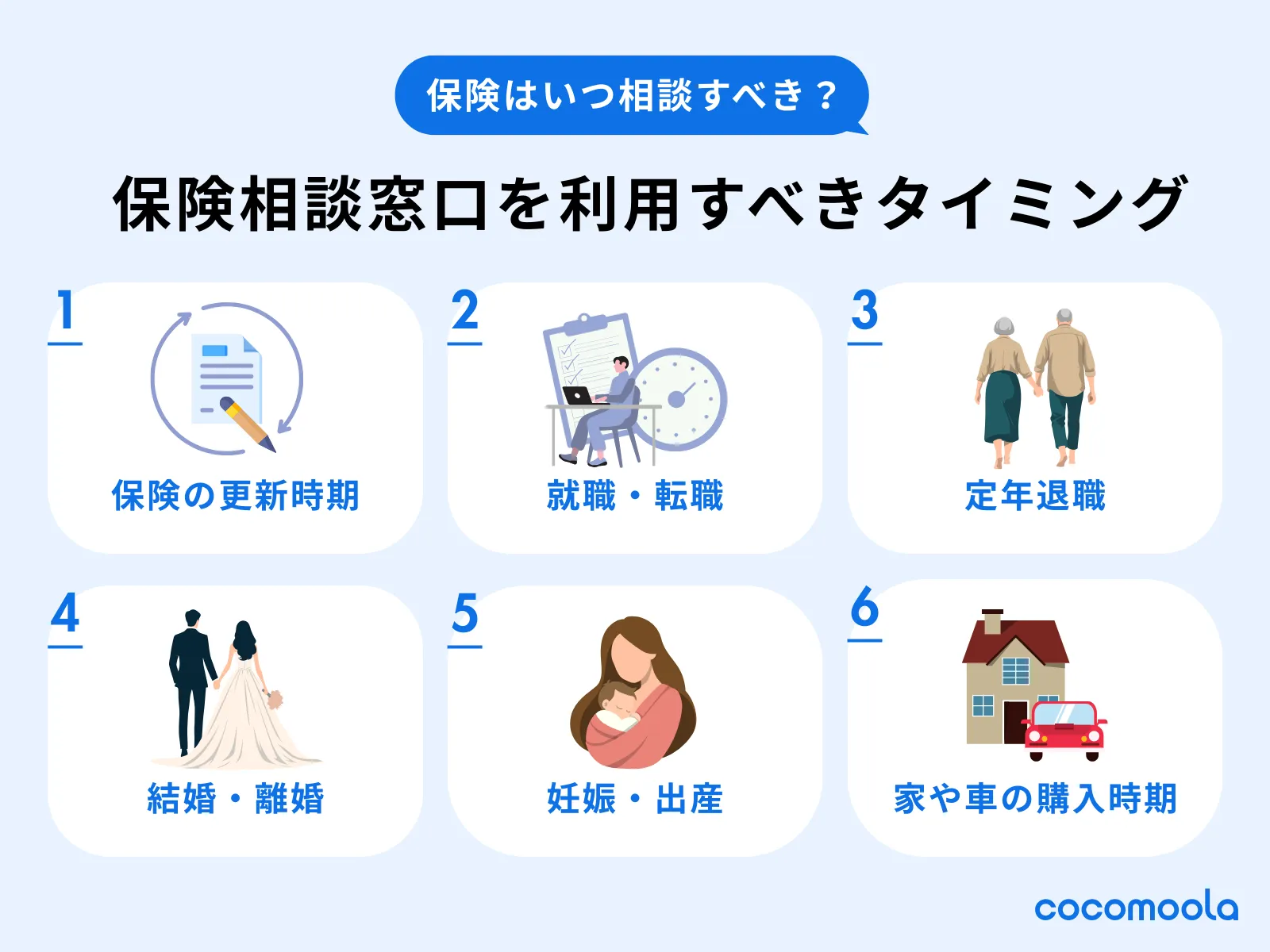

保険相談窓口の利用におすすめのタイミング

保険相談窓口はライフステージが変化するタイミングで利用する方が多く、主に以下のようなタイミングが相談におすすめです。

保険の更新時期

定期型の保険に加入している場合は、5年・10年・15年などの周期で訪れる更新時期に保険相談窓口を利用すると良いでしょう。

多くの場合、年齢に応じて保険料が上がってしまうので、保障内容を見直したうえで 「現状維持、または他社への乗り換え」を検討する絶好のチャンスです。

就職・転職

就職・転職のタイミングで保険の加入・見直しについて相談してみるといいでしょう。

新卒で入社した会社の福利厚生が物足りない場合、適切な保険に加入し、自ら万が一に備える必要性が高まります。

一方、医療保険や団体保険などが手厚い会社に転職する場合は、加入している保険の見直しを行うことで保険料の支出を軽減できるためおすすめです。

定年退職

定年退職後は、働き方だけでなく、保険の必要性も大きく変わる節目です。

現役時代は「家族を守るための保障」が重要でしたが、定年後は子供が独立している場合が多く、医療費や介護費などへの備えが重視される傾向にあります。

なお、退職後に収入が減少するケースが一般的なので、保険料の見直しは行うべきでしょう。

必要な保障を確保しつつ、保険料を抑えたい定年退職前後は、保険相談窓口でプロからアドバイスを受けるべきタイミングだといえます。

結婚・離婚

結婚や離婚などのライフイベントも保険の見直しにおすすめのタイミングです。

結婚した場合は、配偶者や子供の生活を守るために死亡保障の需要が高まるため、医療保険や学資保険などを検討し始める方が多く存在します。

一方で離婚した場合は、保険の受取人を変更する必要があります。離婚後の家庭環境次第で今後どの保険に加入すべきか見極めるタイミングでもあるので、この際に保険相談窓口を利用するのは非常に有用です。

妊娠・出産

妊娠・出産のタイミングで教育資金について現実的に意識し始める方は多いでしょう。

学資保険をはじめとした貯蓄型保険で教育資金を準備するケースが一般的ですが、基本的に加入時の年齢が若いほど保険料が安く、返戻率が高くなりやすい傾向にあります。

そのため、妊娠が発覚した時点で保険相談窓口を利用するのがおすすめです。最近では、妊娠中でも入れる学資保険が多くあるので、体に負担がかからないようオンラインや訪問などの方法で相談すると良いでしょう。

家・車などの購入時期

住居や車などの購入時期も、保険相談窓口を利用する絶好のタイミングだと言えます。

たとえば住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に加入するケースが一般的ですが、すでに生命保険に加入している方は保障範囲が重複する可能性があるので注意が必要です。

そのままにしておくと不要な保険料を払い続けることになるため、住居の購入時期は専門家からアドバイスを受けるのに適しています。このように大きな買い物をした際は、保険や家計を見直す絶好のチャンスです。

保険相談窓口に行く前にチェック!主な保険の種類と費用相場

保険相談窓口で専門家から最適な提案を受けるためには、事前に基本的な保険の種類と、おおよその費用相場を把握しておくことが大切です。

予備知識を身に着ければ、提案内容の妥当性を判断しやすくなり、納得感のある保険選びにつながるでしょう。

保険相談前に把握すべきこと

- •保険の種類(生命保険、医療保険など)

- •おおよその費用相場

- •ご自身の相談目的(誰に、いつまでに、いくら備えたいか)

ここでは、特に相談機会の多い3つの保険(生命保険・医療保険・がん保険)について解説します。

生命保険(死亡保険)

生命保険(死亡保険)とは、万が一の際に、残された家族の生活費や教育費などを保障するための保険です。

種類 | 特徴 | 保険期間 | 費用相場(月額) |

定期保険 | 掛け捨て型。一定期間のみ保障し、保険料は比較的安い。 | 10年、60歳までなど | 3,000円〜8,000円 |

終身保険 | 一生涯保障が続き、解約返戻金がある貯蓄型。保険料は高め。 | 一生涯 | 8,000円〜20,000円 |

収入保障保険 | 保険金が一時金ではなく毎月年金形式で支払われる。 | 60歳、65歳までなど | 2,000円〜6,000円 |

費用相場は、保険金額(保障額)や加入時の年齢、性別によって大きく変動します。特に終身保険は保障を一生涯確保できる分、保険料が高くなります。

医療保険

医療保険とは、病気やケガで入院・手術をした際に、給付金を受け取れる保険です。

公的医療保険でカバーしきれない自己負担額や、先進医療にかかる費用に備える目的で加入します。

主な給付金 | 特徴 | 費用相場(月額) |

入院給付金 | 日額5,000円、10,000円など。入院日数に応じて支払われる。 | 2,000円〜5,000円 |

手術給付金 | 所定の手術を受けた際に支払われる。 |

|

先進医療特約 | 先進医療の技術料(全額自己負担)を保障。 |

|

手術給付金、先進医療特約の費用は、入院給付金に付加される形で変動するため、ここでは記載を省略しました。

医療保険の相場は、日額の保障額や、特約(七大生活習慣病への手厚い保障など)を付加するかどうかで変わります。若いうちに加入する方が保険料は安くなる傾向があります。

がん保険

がん保険とは、がんと診断された時や、がんの治療(入院・手術・通院)を受けた時に特化して給付金が支払われる保険です。

主な給付金 | 特徴 | 費用相場(月額) |

診断一時金 | がんと初めて診断された時に一時金として支払われる。 | 3,000円〜7,000円 |

入院・通院給付金 | がん治療を目的とした入院・通院時に支払われる。 |

|

入院・通院給付金の費用は、診断一時金の金額や保障内容によって変動するため、ここでは記載を省略しました。

がん保険は、診断一時金の有無や金額が保険料に大きく影響します。また、一度がんになると新たに加入することが難しくなるため、検討の際は早めの行動がおすすめです。

保険相談窓口に行く前に、ご自身の「誰に」「いつまでに」「いくら」備えたいのかという相談目的と、上記のおおよその相場を照らし合わせておくと、よりスムーズな相談が可能になるでしょう。

保険相談窓口の利用手順を全5STEPで解説

保険相談窓口の代表的な利用手順は以下の5STEPで完結します。

まずは、WEBまたは電話で相談予約の申し込みをしましょう。

多くの場合、保険だけでなく教育資金や家計、住宅ローンなど、幅広いお金の悩みについて相談可能です。

予約時点、もしくは相談日時をカスタマーサポートと決める際に、相談内容を伝えておくと相性の良い担当者を紹介してもらえる可能性が高まります。

相談日時が決まったら、実際に担当者と対面やオンラインで面談を行う流れです。保険証券や収入がわかる書類などを用意しておくと、悩みを解決するために明確なアドバイスを受けやすくなります。

その後、納得がいく保険商品があれば契約手続きに進み、保険契約後も名義変更や保険金の請求などを担当者に無料で依頼することが可能です。

保険相談窓口でよくあるトラブル事例と対処法

保険相談窓口は基本的に安全で信頼できるサービスですが、まれにトラブルが発生するケースも。

事前にトラブル事例を知っておくことで、未然に防ぐことができるでしょう。

ここでは実際に報告されている代表的なトラブルと、その対処法について詳しく解説します。

希望と異なる保険商品を強く勧められた

「医療保険だけを見直したかったのに、担当者から外貨建て保険や変額保険など、複雑でリスクの高い商品を執拗に勧められた」という相談が一定数報告されています。

ココモーラが独自に行ったアンケート調査では、保険相談窓口を利用した満足度について「不満/やや不満」と回答した人は全体の1割程度(1.34%)でした。

不満を感じた理由として、「強引な勧誘があった」「電話やメールでの連絡がしつこかった」といった声が寄せられています。

相談窓口が受け取る販売手数料が商品によって異なるため、手数料率の高い商品を優先的に提案されるケースもあるようです。

強引な勧誘の対処法

相談の最初に「今回は医療保険だけを検討したい」など、明確に希望を伝えることが重要です。

それでも他の商品を強く勧められる場合は、「なぜこの商品を勧めるのか、具体的な理由を教えてください」と質問しましょう。

合理的な説明ができない担当者であれば、担当変更を申し出るか、別の窓口を利用することをおすすめします。

「保険見直しラボ」の「イエローカード制度」や「保険deあんしん館」の「相談ストップコール制度」など、利用者保護の仕組みがある窓口を選ぶことで、トラブルを未然に防げます。

個人情報の取り扱いに不安を感じた

相談後に頻繁な電話連絡やメールが届いたり、同意していない提携企業から営業の連絡が来たりするケースもあるようです。

特に複数の保険相談窓口に同時に申し込んだ場合、それぞれから連絡が来て対応に困るという声も。

個人情報が不安な場合の対処法

初回相談時に「連絡方法」と「連絡頻度」について明確に希望を伝えておくといいでしょう。

例えば「連絡はメールのみでお願いします」「検討期間中は、こちらから連絡するまで待ってください」など、具体的に伝えることが大切です。

また、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)がしっかり明記されている窓口を選び、第三者への情報提供について事前に確認しておくことをおすすめします。

大手保険会社のグループ企業や、上場企業が運営する窓口は、コンプライアンス体制が整っていることが多いです。

説明不足で契約後に想定外の事態が発生

「保険料が途中で大幅に上がることを知らなかった」「免責期間について説明を受けていなかった」など、契約時の説明不足により、加入後にトラブルになるケースもあります。

特に更新型の定期保険では、更新時に保険料が大幅に上昇することを理解せずに契約してしまう方が少なくありません。

契約後のトラブルを防ぐ対処法

契約前に必ず「重要事項説明書」と「契約概要」を熟読し、不明点は納得するまで質問しましょう。特に以下のポイントは必ず確認してください。

- •保険料の払込期間と更新時の保険料変動

- •解約時の解約返戻金の有無と金額

- •免責期間や保障対象外の条件

- •保険金が支払われない場合の具体例

また、複数の保険商品を比較する際は、担当者に「比較表」や「保険まるわかりシート」などの資料作成を依頼することで、視覚的に違いを理解しやすくなります。

担当者の知識不足や対応の悪さ

「質問に対する回答が曖昧」「専門用語ばかりで理解できない」「上から目線で不快だった」など、担当者の質に関するクレームも一定数存在します。

保険相談窓口によっては、FP資格の保有率や業界経験年数に大きな差があるため、担当者のスキルにばらつきが生じることがあることを知っておきましょう。

担当者とのミスマッチを防ぐ対処法

事前に相談員の資格や経験を確認できる窓口を選びましょう。以下のように相談員の質を明確に打ち出している窓口は比較的安心です。

また、相談中に不快な思いをした場合は、遠慮せずに担当者変更を申し出ることが重要です。

ほとんどの窓口では担当変更制度があり、無料で対応してもらえます。

トラブルを防ぐための3つのチェックポイント

保険相談窓口は基本的に無料となっているため、近さなどの便利さで気軽に立ち寄っても大きく損をするということはないでしょう。

しかし、せっかく時間を作って相談窓口へ赴いたのに、ご紹介したようなトラブルで嫌な思いをするのは避けたいですよね。

そこで、トラブルや後悔を避けるために、保険相談窓口を利用する際にチェックしておきたいポイントをまとめます。

保険相談窓口へ行く前のチェックポイント

- •運営会社の信頼性

- •口コミ・評判の確認

- •複数の窓口で相談する

運営会社の「信頼性」をチェックする

万が一トラブルになった時のために、相談窓口を運営する会社の信頼性を確認しておくのをおすすめします。

もしも相談員とマッチしたなかった場合を考えて、他の相談員に担当をチェンジできる組織体制が整っている会社を選ぶのがいいでしょう。

上場企業や大手保険会社のグループ企業が運営している窓口は、コンプライアンス体制や個人情報保護の意識がしっかりしている傾向があり、安心して利用できます。

また、金融庁の許可を得て、保険業法に則って運営されているかも確認しておきましょう。

例えば、「保険市場」のようにプライム市場上場企業が運営する窓口や、「ほけんの窓口」(株主には大手金融機関などが名を連ねる)は、経営の透明性や財務基盤の安定性から、長期にわたるサポートを安心して任せやすいでしょう。

口コミ・評判の確認をする

実際にサービスを利用した人々の口コミや評判は、公式サイトだけでは分からないサービスの「質」を知ることができる情報源です。

特に以下をチェックするのがおすすめです。

- •Googleマップのレビュー

- •オリコンランキング(顧客満足度調査)

こうした広告情報ではない、担当者の知識量、対応の丁寧さ、勧誘の有無など、「生の声」に基づいたリアルな評価を把握した上で利用する窓口を選択するのも良い方法です。

たとえば、「ほけんの窓口」や「保険見直し本舗」のように多くの人が利用している窓口は口コミ数も多く、評価の傾向を把握しやすいでしょう。

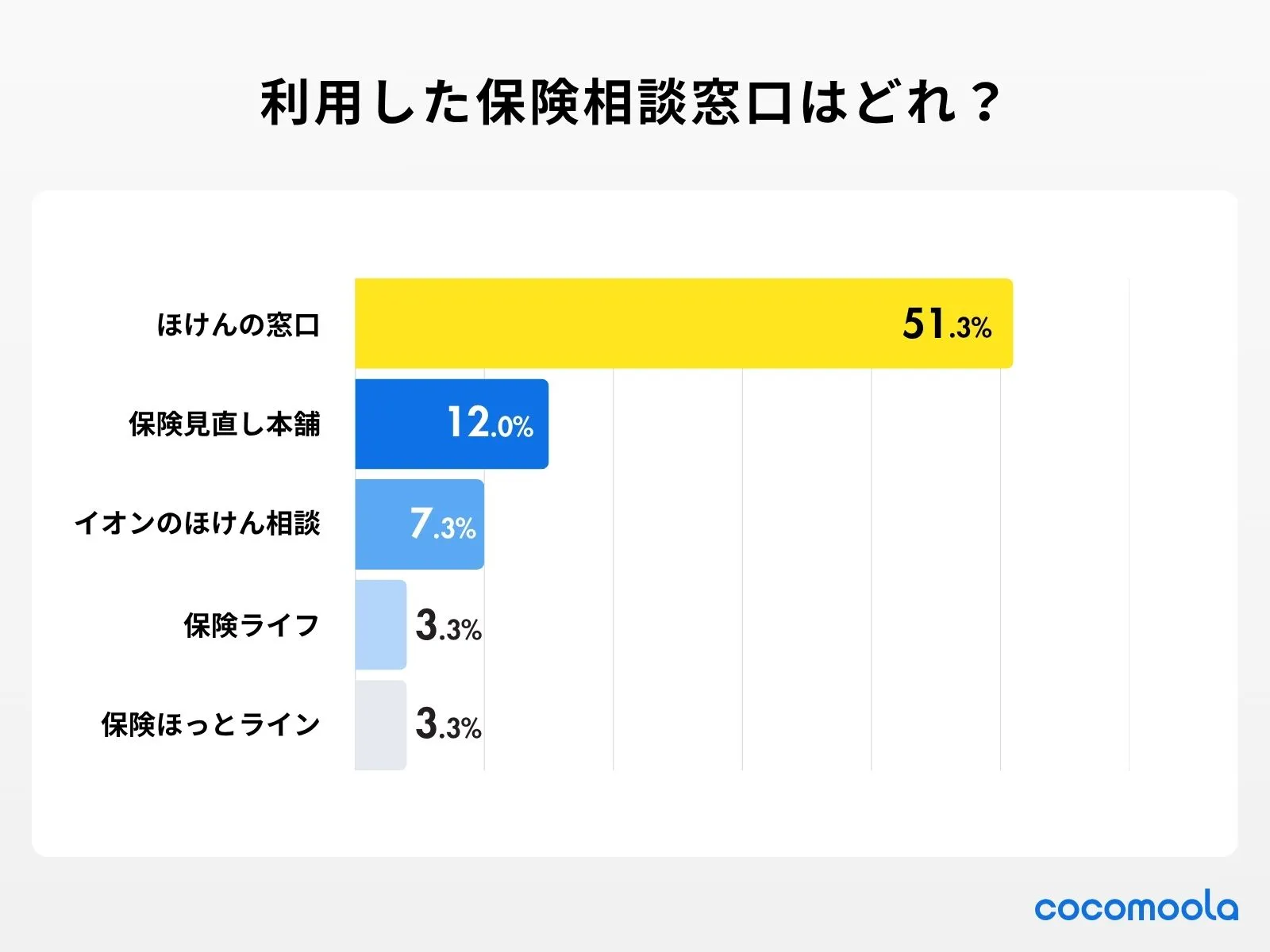

ココモーラが独自に行った「保険相談窓口利用者へのアンケート結果」では「ほけんの窓口」が51.3%を占めて利用率でトップとなっています。

1つの窓口にこだわりすぎない

保険のプロに相談できるからといって、1つの窓口の提案を鵜呑みにするのは危険です。

相談窓口は保険会社から支払われる契約手数料で運営されており、その手数料率の高い商品を優先的に勧められるリスクがゼロではありません。

この偏りを避けるためにも、最低でも2〜3社で相談し、同じ要望に対する提案内容の妥当性や、担当者の説明のわかりやすさを客観的に比較検討するのがおすすめです。

保険は長期間にわたる重要な契約です。トラブルを避け、納得のいく保険選びを実現するために、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう。

独自に実施!保険相談窓口に関するアンケート調査

ココモーラでは、実際に保険相談窓口を利用したことがある人がどの窓口を利用したのか、利用してみてどう感じたかを把握し、当サイトのコンテンツ制作に役立てる目的でアンケート調査を実施しました。

保険相談窓口の利用を検討している人や、利用してみたいけど実際にどうなのか不安に感じている人にも参考になる内容だと思います。ぜひ最後まで読んでみてください。

調査方法 | フリージーを使用した独自調査 |

調査対象 | 20歳以上の男女 |

調査人数 | 150人 |

年齢比率 | 20~29歳:3人(2%) 30~39歳:7人(4.67%) 40~49歳:23人(15.33%) 50~59歳:35人(23.33%) 60歳以上:82人(54.67%) |

性別比率 | 男性:102人(68%) 女性:48人(32%) |

職業比率 | 会社員(正社員):49人(32.67%) 会社員(契約・派遣社員):10人(6.67%) 経営者・役員:4人(2.67%) 公務員(教職員を除く):2人(1.33%) 自営業:8人(5.33%) 自由業:3人(2%) 医師・医療関係者:0人(0%) 専業主婦:18人(12%) 学生:1人(0.67%) パート・アルバイト:16人(10.67%) 無職:35人(23.33%) その他:4人(2.67%) |

調査期間 | 2025年9月から10月 |

調査地域 | 日本 |

保険相談窓口を利用しようと思ったのはなぜですか?

利用のきっかけ・理由 | 割合 |

自分に合った保険を幅広く比較したかったから | 39.33% |

保険料を安くしたかったから | 29.33% |

現在加入している保険の内容が分からなかったから | 9.33% |

保険の更新時期が迫っていたから | 5.33% |

結婚・出産などライフステージに変化があったから | 4% |

強引な勧誘がなく安心できると思ったから | 4% |

キャンペーンなどでお得に利用できたから | 4% |

保険以外の家計やお金の相談もしたかったから | 1.33% |

その他 | 3.33% |

その他の回答

- •終活のため

- •名義変更のため

- •海外旅行保険の相談

保険相談窓口を利用した理由・きっかけとして、約4割の人が自分に合った保険を幅広く比較したかったからという回答でした。

様々な保険商品がある中、窓口にいくだけで自分に合った保険を比較検討できるのが保険相談窓口の魅力だと感じる人が多いようです。

次いで約3割の人が「保険料を安くしたかったから」と回答。最近の物価高もあり、家計の見直しが保険の見直しにつながったという人も多かったのではないでしょうか?

一つの商品に偏らず、無料で自分に合った保険を比較検討できるのが保険相談窓口の代表的なメリットです。

直近で利用した保険相談窓口を教えてください

利用した保険相談窓口 | 割合 |

ほけんの窓口 | 51.33% |

保険見直し本舗 | 12% |

イオンのほけん相談 | 7.33% |

保険ライフ | 3.33% |

保険ほっとライン | 3.33% |

ほけん百花 | 2.67% |

保険見直しラボ | 1.33% |

保険クリニック | 1.33% |

ゼクシィ保険ショップ | 1.33% |

保険市場 | 1.33% |

ほけんの110番 | 0.67% |

その他 | 10.67% |

「保険相談窓口は実際どこがいいのか」を知りたいという人は多いのではないでしょうか。今回の調査では約半数以上(51.33%)の人が「ほけんの窓口」を利用したと回答しました。

「ほけんの窓口」は全国に約650店舗以上もあり、駅近くやモール内などの気軽に赴きやすい場所に店舗を構えています。さらに生命保険・損害保険の取扱社数は合計40社以上で多くの保険を比較できるのが人気の理由となっているのでしょう。

続いて、こちらも全国に350拠点以上ありオンライン相談も可能な「保険見直し本舗」(12%)を利用した人が多い結果となりました。

保険相談窓口を選んだポイントに関する質問についても、決め手は「自宅や職場の近さ」(36%)と回答した人が最も多く、店舗への行きやすさが窓口選びのポイントとなっていることが分かります。

なにがその保険相談窓口を選ぶ決め手になりましたか?

選んだ決め手 | 割合 |

店舗が自宅や職場から近かったから | 36% |

相談員の専門性(FP資格の有無など) | 18.67% |

知名度が高かったから | 14% |

取扱保険会社数の多さに惹かれた | 9.33% |

キャンペーンや特典があったから | 6.67% |

相談方法が豊富だったから(オンライン・訪問など) | 4% |

対応可能時間(夜間・土日など)が都合に合っていたから | 2.67% |

友人・家族からの紹介 | 2.67% |

アフターフォローが手厚いと聞いたから | 1.33% |

その他 | 4.67% |

保険相談窓口を選んだ決め手は「自宅や職場の近さ」(36%)と回答した人が最多で、次いで約19%の人が「店相談員の専門性(FP資格の有無など)を重視した」と回答しました。

保険相談窓口の中にはFPの資格を持っているなど、相談員の専門性が高いのが特徴という窓口もあるため、「お金のプロに相談したい!」という人は選ぶ際に注意して見てみましょう。

保険相談窓口を利用してみた総合的な満足度を教えてください。

満足度 | 割合 |

満足している | 60% |

どちらともいえない | 26% |

大変満足している | 12.67% |

やや不満 | 0.67% |

不満 | 0.67% |

「保険相談窓口を利用して、実際にメリットを感じられるのか」は気になるポイントではないでしょうか。満足度に関する質問では、7割以上の人が満足したと回答しました。

満足した理由/不満だった理由については以下のようなそれぞれ以下のような結果となっています。

満足した理由/不満に感じた理由

満足した理由 | 不満に感じた理由 |

無理な勧誘が一切なく、安心して相談できた(55.96%) | 担当者の知識や経験が不足していると感じた |

希望に沿った最適なプランを提案してもらえた | 相談できる場所や時間が限られていた |

複数の保険を比較検討できた | 強引な勧誘があった |

家計やライフプラン全体の見直しができた | 特定の保険商品ばかり勧められた |

保険料が安くなった | 話が一方的でこちらの要望をあまり聞いてくれなかった |

手続きを代行してもらえて手間が省けた | 提案された保険の選択肢が少なかった |

その他 | 電話やメールでの連絡がしつこかった |

満足した理由として最も多かったのは無理な勧誘が一切なく、安心して相談できた(55.96%)でした。

アンケートで分かったこと

窓口に行く前に不安に感じたことに関する質問でも「強引な勧誘や押し売りをされないか不安」と回答した人が約3割でトップだったことからも、「本当に無料なのか?」というのがネックになっており、実際に利用することでその不安が払拭されたことが分かります。

また不満に感じたという人は全体の約1.4%と少数派でしたが、理由としては「担当者の知識や経験が不足していると感じた」という回答が最多でした。

窓口選びのポイントとしては「職場や自宅からの店舗の近さ」で決める人が最多、「相談員の専門性」については2番目という結果になりましたが、相談員の知識や経験は満足度に影響するということが分かりました。

相談員の専門性を重視する方は「保険見直しラボ」や「保険ライフ」といった、FP資格保有者が在籍している保険相談窓口を選ぶといいでしょう。

参考文献

・公益財団法人 生命保険文化センター:2022年度生活保障に関する調査(最終サクセス:2025年11月19日)

・日本FP協会:ファイナンシャル・プランナー(FP)とは(最終サクセス:2025年11月19日)

・日本損害保険協会 損保代理店試験(最終サクセス:2025年11月19日)

・金融庁:免許・許可・登録等を受けている事業者一覧(最終サクセス:2025年11月19日)

保険相談窓口に関するよくある質問

- •本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。

- •本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。

- •本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。

- •本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。

- •本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。

- •ココモーラでは、アフィリエイトプログラムを利用し、サービスや商品の提供元の企業様から委託を受け広告収益を得て運用しております。

- •掲載している口コミは投稿者個人の体験や感想に基づくものであり、結果や効果を保証するものではありません。

- •口コミ掲載にあたっては、個人を特定できる情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど)は一切掲載いたしません。

- •本文中に特定の個人を推測できる記載があった場合は、プライバシー保護の観点から編集・省略することがあります。

- •虚偽や誤認の可能性が確認された場合

- •投稿者または関係者から削除依頼があった場合

- •法令・行政の指針に抵触するおそれがある場合

- •誹謗中傷や営業妨害に該当する可能性がある場合

本ページでは、口コミの収集方法と掲載基準を公開しています。

実際にサービスを利用した方を対象に、申込理由・満足度・利用期間などを詳しくお伺いしています。

調査の詳細については、アンケートページをご覧ください。

利用履歴や申込状況を確認できた方のみを「利用確認済みレビュー」として表示し、信頼性の高い口コミをお届けできるよう努めています。

投稿内容は、運営チームが事前に内容を確認・審査のうえ掲載しており、虚偽や誹謗中傷など、公序良俗に反する内容は掲載しておりません。

口コミ情報をもとにした判断・行動は、利用者ご自身の責任において行ってください。

また、当サイトの掲載内容に起因して生じた損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。

この表記により、読者が情報の性質を正しく理解できるよう配慮しています。